富士山が世界遺産に選ばれたわけ

和歌に見る富士山 / 万葉集

奈良時代に編纂された日本最古の歌集が『万葉集』です。4500首以上の中に11首、富士山を読んだ歌があるといわれています。富士山は、活発な火山活動から神の山として畏れられており、気高く崇高な美しさが「日本の象徴」として詠まれています。『万葉集』を通じて、古人の富士山に対する想いだけでなく、この当時の富士山とその周辺の環境も知ることができます。

『万葉集』から代表的な歌をご紹介します。

山部赤人

官人だった山部赤人が奈良の都から東海道で東国に下る際、実際に富士山を見て詠んだものだと考えられています。「天地創造の時代からずっと、太陽、月、雲、雪が、富士山の神々しい力のために負けてしまう。富士の高嶺がこのように立派であることを語り伝えて行こう。」神話の語り口を借りて、時間も空間も超越した富士山の荘厳な美しさ、神々しさを讃えた歌です。

【現代語訳】

天地の初めて分かれた時からずっと、神々しく高く貴い駿河の富士の高嶺を、天遠くふり仰いでみると、空渡る太陽の光も頂に隠れ、照る月の光もさえぎられ、白雲も流れなずんで、いつも雪が降っている。これからも語りつぎ、言いついでいこう、富士の高嶺は。

(出典:中西進著「万葉集 全訳注原文付(一)」講談社文庫)

谷文晁筆 『富士山図屏風』 静岡県立美術館

この長歌の後ろに置かれた短歌(反歌)が、小倉百人一首で有名なあの歌です。

「ぱっと視界が開けた瞬間に見えた富士山の雪の輝きに、圧倒されてしまった」。

富士山を目にした山部赤人の感動が伝わってくる歌です。

この歌は、現在の静岡県静岡市の薩埵峠の中腹から富士山を眺めた歌ではないか、と考えられています。

反語

【現代語訳】

田子の浦を通って出て見るとまっ白に富士の高嶺に雪が降っていたことだ。

(出典:中西進著「万葉集 全訳注原文付(一)」講談社文庫)

歌川広重 『不二三十六景 駿河薩岳嶺』 山梨県立博物館

作者不詳(高橋虫麻呂?)

次の和歌には、富士山を神と仰ぎ、信仰する作者の気持ちが現れています。

富士山を「雲がたなびくことをためらうほど高く聳(そび)えており、まさに大和(やまと)の国の神であり、宝である。何度見ても飽きることがない」と、その美しさと神々しさを褒め称えています。

また、この時代、すでに、富士山が「大和(やまと)=日本の象徴」と考えられていたことがうかがえます。

【現代語訳】

なまよみの甲斐の国と、波うち寄せる駿河の国と、あちこちの国のまん中にそびえ立っている富士の高嶺は、天雲も流れたゆたい、空とぶ鳥もそこまではのぼらず、頂に燃える火は雪で消し、また降る雪を火によって消し、いいようもなく名づけようもなく、とおとくいらっしゃる神であるよ。

近くに石花(せ)の海※と人々の呼んでいる湖も、この山が抱く海であるよ。

富士川として人々の渡っている川も、この山に発する激流であるよ。日輪の輝く、

わが大和の国の鎮めの神としていらっしゃるよ。宝としてでき上がった山であるよ。

駿河の富士の高嶺は、いつまでも見飽きないなあ。

(出典:中西進著「万葉集 全訳注原文付(一)」講談社文庫)

※石花(せ)の海:現在の精進湖と西湖の古い呼び名です。

貞観6年(864)の富士山の噴火によって2つの湖に分かれたと言われています。

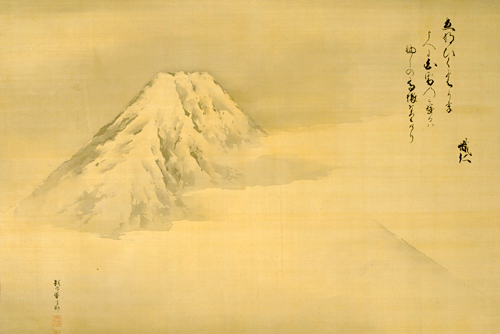

岸駒筆 たか仁親王賛 『芙蓉峰図』 静岡県立美術館

この当時、富士山は活発な火山活動を続けていました。噴火や溶岩流出を繰り返す富士山は、恐ろしくも神秘的な山でした。当時の人々は、富士山をその高さと美しさだけでなく、甚大な被害を及ぼす噴火活動を鎮めるために、神として崇め、祈りを捧げました。富士山は、古より信仰の対象となってきたのです。

反語

【現代語訳】

富士の山に降りつもる雪は、夏も末の6月15日にやっと消えるかと思うと、また夜には降ることだった。

(出典:中西進著「万葉集 全訳注原文付(一)」講談社文庫)

反語

【現代語訳】

富士の山が高くおそれ多いので、天雲も流れたゆたって、頂にたなびくものを。

(出典:中西進著「万葉集 全訳注原文付(一)」講談社文庫)